В начале XVII века понадобилось сменить служилое придворное платье на форму для новой почетной царской охраны, постановили «одеть рындов» в подобающее платье, и в 1613 году были «покупаны в городских рядах различные предметы этого наряда. Шапки песцовые белые, камка белая на кафтаны, серебро волоченое на нашивки к кафтанам и завязки к ферезеям. Белая мешина на сапоги, горностайная опушка на терлики, кошачьи исподы под песцовые шапки, шелк белый на завязки к рындиным ферезеям».

Иван Билибин. Грязной.

Эскиз костюма к опере

Римского-Корсакова

«Царская невеста».

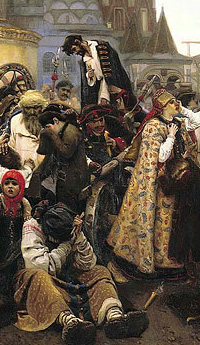

Василий Cуриков

Утро стрелецкой казни

Фрагмент картины художника

В 1640 году в казне хранились «платья рындовы – четыре шубы горноставы под камкою белого, четыре терлика камчаты белы, камка индийска... четыре кушака кизилбашских полосы золоты с шелки розовых цветов. Четыре шапки рысьих, четыре песцовых белых. Десятеры сапоги сафьянные белы...». Фантастически красивые, полные экзотики, одеяния рынд, при топорах и алебардах, с золотыми цепями на груди, представляли более чем внушительное обрамление царского места.

Упомянутый терлик, носимый при Иване Грозном, походил на одеяние иранцев – кафтан однобортный с короткими рукавами. В свадебных обрядах в терликах золотых на соболях и в шапках черных лисьих шествовали перед невестою свечники, коровайники и фонарники, люди стольничьего чина, как было на свадьбе царя Михаила Федоровича в 1626 году».

Таким образом, строго разграниченные по названию, одежды отличались друг от друга масштабом, тканью, подкладками, нашивками и пуговицами. Эстетическое познавалось в украшении. Многослойность одежды в 80-х годах XVII века является главным критерием понятия красивого.

Перемена платья – особый ритуал. Перемены платья как во время обедов,

приемов, так и во время передвижения составляли особый ритуал. «В 1677 году Июня

15, совершая богомолье, в Новодевичьем монастыре был царь Федор Алексеевич в "ферезее

объярь золотная по рудожелтой земле травы золоты и серебряны. Кафтан ездовой

объярь середряна с золотыми травами, зипун тафта бела; шапка бела червчат с

запаны. В том он шел до земляного города, а у земляного города царьгосударь

переменял ферезею золотную и надел ферезею объярь бела струя серебряна, в

которой и шел полем до монастыря, а у монастыря снова надел золотую ферезею и в

том платье слушал вечерню"».

В описаниях одежд, подаваемых на выезд Алексея Михайловича в 1653 году к

смотру его войск не Девичье Поле, опись платьев, которые ему пожаловали,

характеризует пристрастия и привязанности в искусстве одеваться того времени.

«Зипуны:

Объярь серебряна травки золоты.

Тоже объярь травы разных цветов

пуловицы обнизаны жемчугом

Камка Кизылбашская золотная

травы серебряны – пуговицы

те же и того 10 зипунов и все разные.

К зипуну подавали обнизь – стоячий воротник. Большая обнизь –

бархат червчат двоеморх, обнизано жемчугом болыни Гурмыцким с изумруды, морхи

обнизаны скатным жемчугом мелким. Бархат рудожелт двоеморх с лазоревыми яхонты,

обнизано жемчугом большим Гурмыцким зерны...». Всего шесть разных воротников.

На зипун одевалась чуга – род военного мундира: «Без ожерелья – воротник у

зипуна бархат червчат двоеморх с орлами подпушка объярь по серебряной земле

травы золотые; круживо кованое серебряное широкое, три пуговицы золотые с

каменьями, нашивка, в четырех местах жемчуг с каменьем яхонты червчаты, лалы

изумруда. Перевязь – цепь алмазная с амагильго золотой. Пояс большой тесьма

серебряна. При нем нож булатный черек раковинный насечен золотом,

ножны оправлены золотом с каменьями». И так 15 одежд из разных тканей с дорогим

убранством...

«Ферези ездовые – зуфь бела подпушка участок золотой. Образцы низаны

жемчугом с каменьями по черному бархату, завязки и кисти золотные ворворки

большой жемчуг - Числом 13.

Штаны. Камка кизылбашская по мелинной земле. Камка кизылыбашская по

брусничной земле полосы золоты и серебряны с шолки.

Шапка. Бархат червчат двоеморкол соболий обнизана вся жемчугом с эапаною.

Она же с крестом алмазным. И так далее число 12.

Рукавицы. Ролдужные запястье шито золотом по червчатому атласу. Перщатые

с бахромами (с пальцами) И т.д. число 7.

Обувь ичетыги и башмаки сафьян желт новы.

Подвязки тесьмы золото с серебром пряжи и наконечники серебряны золочены с чернью гладкие».

Таков – перечень переодевания царя во время двухдневного смотра войск. Если взять современный чемодан поклонницы (или поклонника) моды и перечислить с таким усердием, то в числе одеяний вряд ли окажется большой разрыв. Даже у современников российского царя – его «коллег» по европейским престолам перечень сундуков, попавших во вражеские руки во время сражений, не будет отличаться чем-либо существенным.

В средневековой Руси монастырский быт и церковное богослужение тесным образом переплелись с светской жизнью. И последняя в своей организации – как бытовой, так и (главным образом) внешней – использовала опыт церковного декоративного воздействия на зрителя как средство завоевания авторитарного превосходства. Ослепительное богатство церковного ритуала, блестящего золотом, серебром и драгоценными камнями, было целиком перенесено в мирскую жизнь, усилено и умножено в возможностях царедворцев. Таинство церковных обрядов переместилось в иерархию выходов, в многоступенчатость любого мирского действа, а светская власть уподоблялась Божественной. Ритуал обрастал драгоценной оболочкой, личность царя возвышалась и огораживалась, торжественность декорации поднималась до литургического звучания. А национальное свойство ума, направленное к украшению любого предмета, не мыслящее себе жизни без узорочья, способствовало возведению здания декоративности как мощного источника эстетического наслаждения.

Далее ► Костюмы Руси XVI–XVII века в картинах художников

Главная ► Мода и история театра